El Cotidiano 36, 1990, julio-agosto

La gran mayoría de las coordinadoras de masas han cumplido ya diez años de existencia. Nacidas con la década, sus proyectos iniciales han tenido que experimentar la prueba de la práctica. Sus hechos, más allá de las intenciones iniciales de sus promotores, hablan por ellas. Actores fundamentales del actual mapa político-social del país, su protagonismo continúa incidiendo profundamente en la coyuntura. ¿Qué balance puede hacerse de su actuación? ¿Cuál es el resultado de su quehacer? ¿Cuál es su papel en el nuevo sistema político que se está gestando a raíz de la crisis del partido de Estado?

De referencias ideológicas y demás pasturas

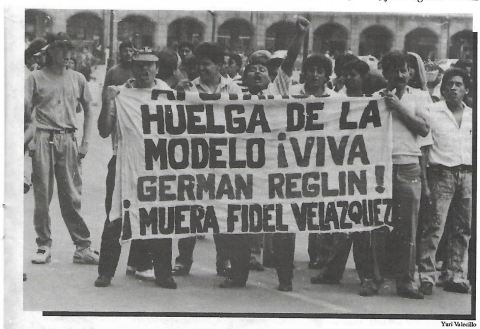

La década de los setenta fue escenario de una fuerte reactivación de los movimientos populares. Coincidieron allí miles de activistas provenientes del movimiento estudiantil de 1968 con sectores sociales que rompieron el control corporativo del Estado en los pliegues del sistema. Los primeros marcharon a fundirse con el pueblo con una agenda bien precisa que tenía como elemento central la generación de una fuerza social revolucionaria y una experiencia militante que hacía de la movilización de masas y la democracia asamblearia de los elementos fundamentales de la acción política. Los segundos, formados básicamente por campesinos pobres, trabajadores de los servicios y de la pequeña y mediana industria, vendedores ambulantes y pobladores urbanos depauperados, buscaban fundamentalmente, la solución de necesidades básicas a través de canales organizativos diferentes a los acuerpamientos pertenecientes al partido de Estado.

La pastura ideológica que alimentó a esos modernos "narodnikis" era diversa. Sus referencias teóricas internacionales tenían puntos de contacto con la revolución cubana como con la visión francesa de la revolución cultural china. Sus referentes teóricos nacionales eran en mucha herencia de las elaboraciones de José Revueltas, del que se tomaba, consciente o inconscientemente, una crítica profunda a la ideología dela Revolución Mexicana, la ausencia de independencia orgánica e ideológica del proletariado mexicano, y la inexistencia histórica de su partido. Por el contrario, la herencia ideológica de los sectores populares estaba fuertemente identificada con la Revolución Mexicana, particularmente con el cardenismo y el zapatismo, o con referencias de luchas locales o sectoriales precisas: el vallejismo entre los ferrocarrileros, la lucha del Cerro del Mercado entre los duranguenses, y el jaramillismo en Mérida.

De la fusión de estos dos sectores sociales nacieron una multitud de nuevas organizaciones sociales a lo largo y ancho del país. Los puntos de entrada eran diversos e iban, desde el activismo directo, hasta los intentos por reconstituir organizaciones regionales ya existentes con cierta tradición de lucha (la U GOCM, por ejemplo), pasando por el trabajo de organización a partir de instituciones de fomento estatal o por equipos de trabajo religioso. En todos los casos, independientemente de su punto de partida o de su pretendido destino final, estas organizaciones fueron construidas a partir de dos elementos comunes: la lucha por resolver los problemas más sentidos de sus miembros, y la práctica de formas elementales de democracia directa: nombramiento de representantes, revocables en todo momento; decisiones colectivas tomadas en asambleas; acciones de masas acompañadas por la negociación como vía para solucionar sus peticiones, etcétera...